Boswelliasäuren sind natürliche chemische Verbindungen, die im Weihrauchharz des Weihrauchbaumes (lateinisch Boswellia) vorkommen. Sie sind der Hauptwirkstoff verschiedener Boswellia-Produkte und Gegenstand zahlreicher Studien. Aber welche Boswelliasäuren gibt es und welche davon sind relevant? Dieser Artikel erklärt das Problem der Verwertung des Inhaltstoffs im Körper und wie man die Einnahme verbessern kann. Spielt eine hohe Dosierung tatsächlich eine Rolle oder gibt es andere Optionen?

Chemische Zusammensetzung

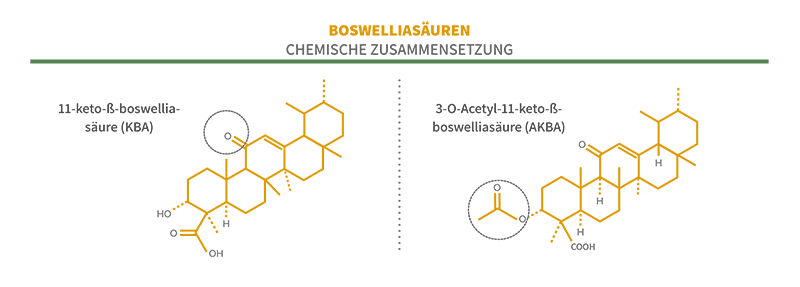

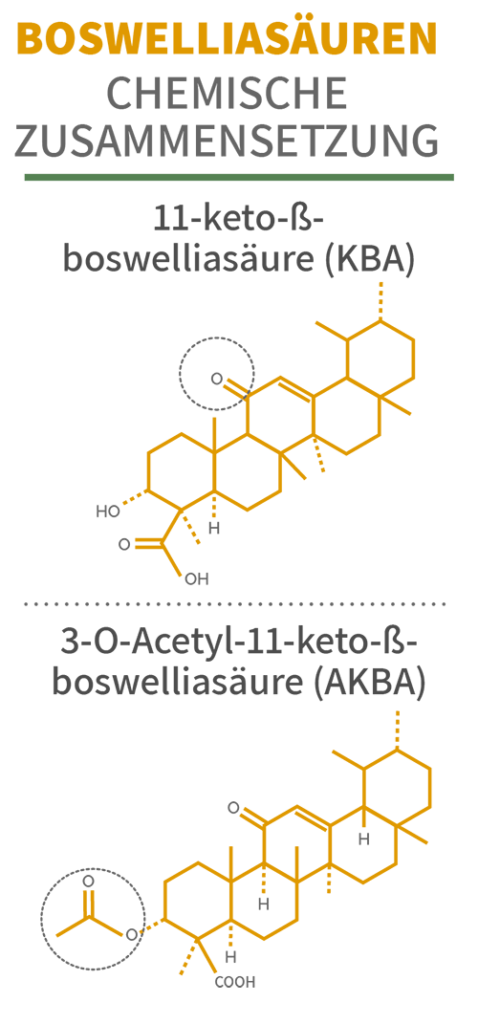

Boswelliasäuren sind ein Inhaltsstoff des Weihrauchs. Sie gehören zu den Terpenen, einer Gruppe chemischer Verbindungen, die als sekundäre Pflanzenstoffe in der Natur vorkommen. Man unterscheidet zwei Hauptgruppen der Boswelliasäuren: α‑Boswelliasäure (Oleanan-Typ) und β‑Boswelliasäure (Ursan-Typ). Innerhalb dieser Gruppen gibt es fünf wichtige Boswelliasäuren:

- 3‑O-Acetyl-α-boswelliasäure

- 3‑O-Acetyl-11-keto-α-boswelliasäure

- 3‑O-Acetyl-β-boswelliasäure (AcBA)

- 11-keto-β-boswelliasäure (KBA)

- 3‑O-Acetyl-11-keto-β-boswelliasäuren (AKBA)[1]

Bereits am Namen kann man erahnen, welche Struktur die Säuren haben und worin sie sich unterscheiden. Manche Boswelliasäuren enthalten zum Beispiel in der Mitte, am 11. Kohlenstoffatom im dritten Ring, eine Ketogruppe, also eine chemische Struktur, bei der ein Sauerstoff-Atom mit einer Doppelbindung an die Kohlenstoff-Kette gebunden ist. Andere besitzen am Anfang ihrer Struktur, am dritten Kohlenstoffatom im ersten Ring, ein Sauerstoff-Atom, an dem eine sogenannte Acetylgruppe hängt (eine Carbonylgruppe aus einem Kohlenstoff mit doppelt gebundenem Sauerstoff und einer Methylgruppe aus einem Kohlenstoff und drei Wasserstoffen).[1]

Wirkung von Boswelliasäuren

Nicht alle Boswelliasäuren haben eine pharmakologische Wirkung.[1] Es gibt jedoch zwei, die mehr Aufmerksamkeit erhalten: Die Boswelliasäuren 11-keto-β-boswelliasäure (KBA) und 3‑O-Acetyl-11-keto-β-boswelliasäure (AKBA) sollen die größte gesundheitliche Wirkung aufweisen. In einer Studie der Universität Tübingen entdeckten die Wissenschaftler, dass die beiden Boswelliasäuren die Leukotrien-Konzentration im Gewebe von Ratten senken konnten. Mit diesem Mechanismus ließe sich die oft beobachtete entzündungshemmende Wirkung beim Menschen logisch erklären.[2]

Zudem konnte eine Hemmung der Prostaglandinsynthese durch KBA und AKBA beobachtet werden. Einige Prostaglandine verstärken Entzündungsreaktionen sowie die Schmerzwahrnehmung. Eine Reduzierung dieser Faktoren könnte folglich bei zahlreichen Erkrankungen hilfreich sein.

In einer weiteren Studie konnten die Forscher die Besonderheit der Boswelliasäure AKBA herausstellen. Bei der Untersuchung wurde herausgefunden, dass AKBA am stärksten eine Hemmung von 5‑Lipoxygenase (5‑LO) hervorrufen kann.[3] 5‑LO ist eines der wichtigsten Enzyme der Leukotrien-Synthese und dem Einleiten sowie Aufrechterhalten von Entzündungsreaktionen im Körper.

Leukotriene

Weitere Studien untersuchten bereits einen konkreten Einsatz von Weihrauch bei diversen Erkrankungen. So konnte eine positive Wirkung von Weihrauch bei Rheuma und insbesondere Arthrose festgestellt werden. Zudem soll das Harz Psyche und Gedächtnis positiv beeinflussen sowie Schmerzen lindern.

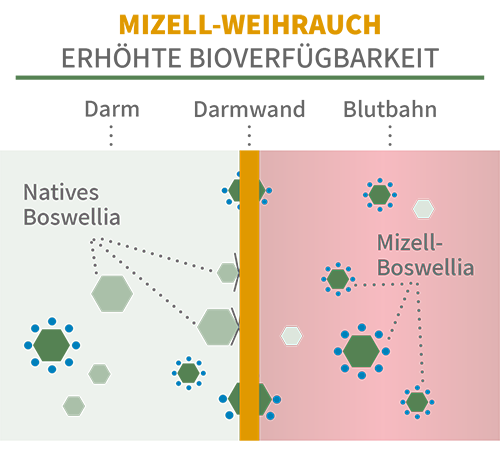

Bioverfügbarkeit von Boswelliasäuren

Boswelliasäuren sind lipophile Stoffe, das heißt, sie sind fett- und nicht wasserlöslich. Eine Studie der Universität Gießen konnte feststellen, dass aus diesem Grund nach der oralen Einnahme eines Weihrauchextraktes kaum Boswelliasäuren im Blut zu finden waren. [4] Das liegt an der geringen Bioverfügbarkeit von Boswelliasäuren: Sie gelangen nicht über die Darmschleimhaut und verbleiben einfach im Darm.[7]

Was ist Bioverfügbarkeit?

Die Bioverfügbarkeit zeigt an, wie schnell und in welcher Menge ein Stoff im Körper aufgenommen und verarbeitet wird. Je höher der Wert, desto besser kann der Stoff verwertet werden. Hoch fettlösliche Stoffe wie Boswelliasäuren haben eine geringe Bioverfügbarkeit.[7]

Da unser Verdauungstrakt wasserlösliche Stoffe am besten verarbeiten kann, ist es für fettlösliche Stoffe problematisch, durch die Darmwand und in die Blutbahn zu gelangen. Das Ergebnis: Sie werden zum Großteil ungenutzt wieder ausgeschieden. Genau das passiert mit Boswelliasäuren, die in Form von Boswelliaharz oder Weihrauch-Kapseln oral eingenommen werden. Was ist aber die Lösung? Die meisten Präparate setzen auf eine hohe Dosierung. Manche Menschen möchten jedoch nicht zu viele Kapseln schlucken oder vertragen keine großen Mengen Weihrauch.

Die moderne Forschung bietet mittlerweile eine bessere Option: Mizellen. Mizellen sind eine Anordnung von wasserlöslichen Lipiden, die eine Schicht um die fettlöslichen Boswelliasäuren bilden. Dadurch können sie die Darmwand passieren und ihre Wirkung im Körper entfalten. Auf eine hohe Dosierung kommt es dabei nicht mehr an, da nicht nur ein Bruchteil der Boswelliasäuren in die Blutbahn gelangt, sondern die meisten von ihnen. Auf diesem Weg konnte die Bioverfügbarkeit von Boswelliasäuren in einem bislang unerreichten Maß gesteigert werden.[8] Eine ähnlicher Effekt konnte auch beim in Kurkuma enthaltenen Pflanzenfarbstoff Curcumin beobachtet werden.[9,10] Diese Erkenntnis ist umso spannender, da Boswelliasäuren und Curcumin sich in ihrer entzündungshemmenden Wirkung synergistisch zu unterstützen scheinen.[11,12]

Boswelliasäuren in Weihrauchsorten

Es gibt einige verschiedene Weihrauchsorten. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrer Herkunft, sondern auch in ihren Inhaltsstoffe. Nicht alle enthalten beispielsweise relevante Mengen von Boswelliasäuren. Die Forscher der Universität Tübingen haben den jeweiligen Gehalt an lipophilen Boswelliasäuren in den verschiedenen Sorten untersucht und sind zu folgendem Ergebnis gekommen[5]:

- Boswellia serrata: 12–20%

- Boswellia sacra: 11–19%

- Boswellias frereana: Nicht messbar (zu niedrig)

- Boswellia papyrifera: Nicht messbar (zu niedrig)

Als einzige medizinisch relevante Sorte gilt in Europa Boswellia serrata (Indischer Weihrauch). Er wird im European Pharmacopoiea 6.0 (Europäisches Arzneibuch) beschrieben und ist für den pharmakologischen Gebrauch freigegeben. Dabei dienen die Boswelliasäuren AKBA und KBA als ein Maßstab für die Qualität dieser Weihrauchsorte.[6]

Fazit

Boswelliasäuren sind der wichtigste Inhaltsstoff von Weihrauch. Ihre Wirkung wird in Studien untersucht und der Einsatz bei diversen Krankheiten getestet. Die Ergebnisse, inbesondere bei Entzündungen sind vielversprechend, weshalb Weihrauch bereits in der Pharmakologie genutzt wird. Eine Schwierigkeit bei der Einnahme von Boswelliasäuren ist die niedrige Bioverfügbarkeit. Aus diesem Grund werden hauptsächlich hochdosierte Weihrauch-Kapseln auf dem Markt angeboten. Es gibt jedoch mittlerweile eine Methode, Boswelliasäuren auf eine bessere Art dem Körper zur Verfügung zu stellen. Mizellen-Weihrauch erleichtert ihnen den Zugang in die Blutbahn, sodass bereits niedrige Mengen eine hohe Wirkung erzielen können.

Quellen

[1] Du Z, et al., 2015, Prospects of Boswellic Acids as Potential Pharmaceutics, thieme-connect.de, Abgerufen am 17.10.2019

[2] Ammon H. P. T., et al., 1991, Inhibition of Leukotriene B4 Formation in Rat Peritoneal Neutrophils by an Ethanolic Extract of the Gum Resin Exudate of Boswellia serrata, thieme-connect.de, Abgerufen am 17.10.2019

[3] Safayhi H., 1992, Boswellic acids: novel, specific, nonredox inhibitors of 5‑lipoxygenase, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/, Abgerufen am 17.10.2019

[4] Heidemeier A., 2006, Entwicklung und Anwendung von Methoden zur pharmakokinetischen Untersuchung von Boswelliasäuren, geb.uni-giessen.de, Abgerufen am 17.10.2019

[5] Prof. Dr. Oliver Werz, Weihrauch in der Therapie: Pharmakologische Wirksamkeit oder doch nur Hokuspokus?, Seite 4, uni-muenster.de, Abgerufen am 10.10.2019

[6] Das Pharmacopoeia Europaea Monograph #2310, extranet.edqm.eu, Abgerufen am 10.10.2019

[7] Du, Z., Liu, Z., Ning, Z., Liu, Y., Song, Z., Wang, C., & Lu, A. (2015). Prospects of boswellic acids as potential pharmaceutics. Planta Medica, 81(4), 259–271. https://doi.org/10.1055/s‑0034–1396313

[8] Meins, J., Behnam, D., & Abdel-Tawab, M. (2018). Enhanced absorption of boswellic acids by a micellar solubilized delivery form of Boswellia extract. NFS Journal. https://doi.org/10.1016/j.nfs.2018.04.001

[9] Schiborr, C., Kocher, A., Behnam, D., Jandasek, J., Toelstede, S., & Frank, J. (2014). The oral bioavailability of curcumin from micronized powder and liquid micelles is significantly increased in healthy humans and differs between sexes. Molecular Nutrition and Food Research, 58(3), 516–527. https://doi.org/10.1002/mnfr.201300724

[10] Flory, S., Sus, N., Haas, K., Jehle, S., Kienhöfer, E., Waehler, R., Adler, G., Venturelli, S., & Frank, J. (2021). Increasing Post-Digestive Solubility of Curcumin Is the Most Successful Strategy to Improve its Oral Bioavailability: A Randomized Cross-Over Trial in Healthy Adults and In Vitro Bioaccessibility Experiments. Molecular Nutrition & Food Research, 65(24), e2100613. https://doi.org/10.1002/mnfr.202100613

[11] Khayyal, M. T., El-Hazek, R. M., El-Sabbagh, W. A., Frank, J., Behnam, D., & Abdel-Tawab, M. (2018). Micellar solubilisation enhances the antiinflammatory activities of curcumin and boswellic acids in rats with adjuvant-induced arthritis. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 54, 189–196. https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.03.055

[12] Bannuru, R. R., Osani, M. C., Al-Eid, F., & Wang, C. (2018). Efficacy of curcumin and Boswellia for knee osteoarthritis: Systematic review and meta-analysis. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 48(3), 416–429. https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2018.03.001